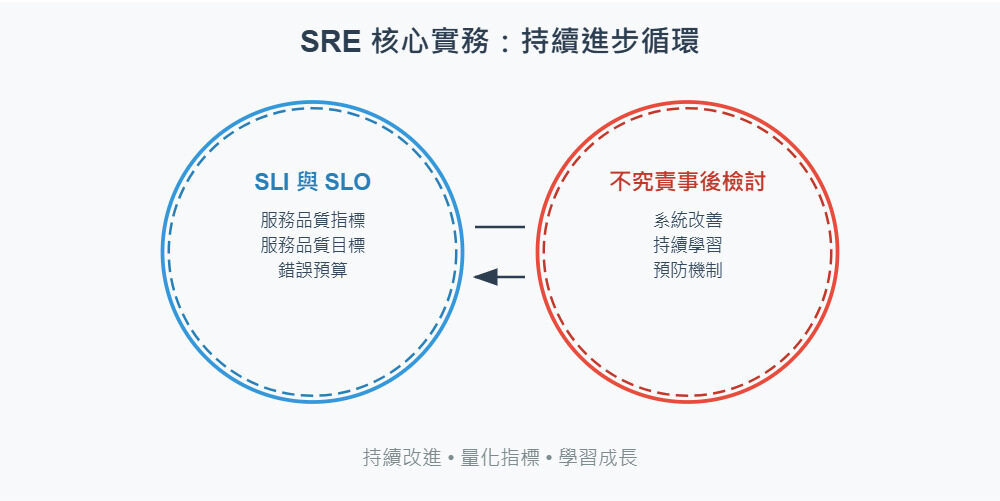

在 SRE 的實務中,有兩個關鍵概念特別重要,它們圍繞著「持續改進循環」的理念。這種循環能幫助你的系統不斷進步,形成正向的發展動力。首先來概觀這兩個實務:

1. SLI 與 SLO:量化服務品質的基石

當我們要部署新服務時,首要任務是定義服務的可靠性標準。這需要開發團隊和營運團隊共同合作,確立兩個重要指標:

服務品質指標(SLI):

- 用於衡量服務健康狀況

- 常見的測量面向包括:

- 成功率(例如:API 呼叫成功率)

- 回應時間

- 處理容量

服務品質目標(SLO):

- 根據 SLI 設定具體的目標值

- 必須可被明確測量

- 作為判斷服務是否達標的客觀依據

錯誤預算:靈活運用可靠性空間

假設我們設定服務的 SLO 為 80% 的可用性,這意味著:

- 我們有 20% 的「錯誤預算」可供運用

- 這個預算可用於:

- 部署新功能

- 系統維護

- 測試新版本

錯誤預算的管理策略:

- 當預算耗盡(服務可用性低於 80%)時:

- 可能需要暫停新功能部署

- 將資源轉向改善系統穩定性

- 預算會在固定週期(如每月或每季)重置

2. 不究責的事後檢討:從失敗中學習

SRE 特別強調事後檢討必須採取不究責的態度:

- 焦點放在系統和流程的改善

- 避免指責個人

- 關鍵問題應該是:

- 流程中的哪些環節容易出錯?

- 如何改善系統以預防類似問題?

- 需要增加什麼安全機制?

這種方法的優點:

- 鼓勵開放討論問題

- 促進團隊學習

- 持續改善系統

- 建立正向的組織文化

在 SRE 實務中,兩個核心機制相輔相成,共同打造組織的持續進步文化:

首先,透過完善的事後檢討機制,我們建立了一個正向的改善循環。當系統發生中斷或故障時,這個機制確保每個事件都成為團隊的學習素材。但這必須建立在嚴謹的分析基礎上,並確實執行後續的改善方案。

其次,SRE 的一大特色在於將故障視為進步的契機,而非單純的負面事件。這種思維模式讓我們能夠客觀面對問題,並從中發掘改善空間。通過持續累積這些經驗和改善,我們得以不斷提升系統的可靠性。

這兩個準則緊密相連:一方面我們建立系統化的檢討流程,另一方面培養正向的學習文化。兩者相互強化,推動組織在可靠性工程領域持續精進。

On this day..

- [生活]風雨同路 - 2012

- [小筆記]從pfx檔extract出 Private Key - 2009

- 秋天的味道 - 2005